開発した製品が、他社の特許を侵害しないようにしなければなりません。

他社の特許に抵触していると損害賠償請求、差止請求される恐れがあります。

他社の特許を侵害しないように注意しましょう。

ここでは「他社特許の回避」に関して説明します。

他社の特許を侵害した際のリスク

①損害賠償請求されます

特許権者から侵害に関わる今までの儲けを賠償請求されます

【特許権取得から特許権侵害を発見されるまでの儲けを賠償金として支払されます】

②差止請求されます

特許権者から特許権を二度と侵害しないことを要求されます

【特許侵害発見後に製造した在庫・半製品、及び製造設備等を廃棄させられます】

③社会的信用を喪失します

特許侵害すると和解が成立してもイメージダウンに繋がります。

【他の製品の買い控え・客離れが発生します】

⇒⇒⇒他社特許の回避が重要です。

<メモ>

特許侵害の法人間決着は、和解金の支払いのみの場合がほとんどです。

発明者が逮捕される恐れはありません。

回避すべき他社の特許とは?

●回避すべき他社の特許

開発製品に関連性の高い文献を検索し、回避すべき①②の特許を把握します。

①権利化の可能性がある公開特許公報 (審査中または未審査 の 公開特許公報 参照)

②特許権が有効となった特許公報

●回避が不要な特許

①特許化されなかった公開特許

②権利が抹消された特許

③自社出願した特許

<メモ>

・公開特許公報(A)とは

特許権はない公報です。

基本的にすべての出願が公開されます。

・特許公報(B)とは

権利範囲が確定し、特許権を有する公報です。

公開特許公報(A)から権利範囲(請求項)が変わることが多いです。

他社特許を回避するための確認範囲

●特許の権利範囲は「請求項」に記載された内容です。

その他の記載内容は、請求項を理解するための資料程度に考えればよいです。

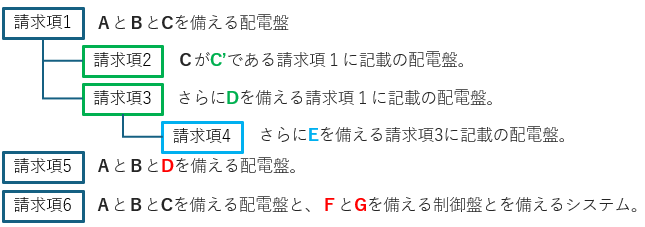

●請求項には、独立請求項と従属請求項の2種類あります。

独立請求項・・・先行する他の請求項を引用しません。

従属請求項・・・先行する他の請求項を引用した請求項

「請求項〇に記載の・・・」と記載してます。

・請求項1、請求項5、請求項6は、それぞれ独立請求項です。

・請求項2と請求項3は、請求項1の従属請求項です。

・請求項4は、請求項3の従属請求項です。

●特許権の権利範囲は、特許公報の「独立請求項」と「従属請求項」を見ます。

独立請求項1・・・基本の請求項

従属請求項 ・・・独立請求項1 に従属する請求項。請求項1 が回避できていれば問題なし

独立請求項 ・・・請求項1 とは異なり、単独で特許となる可能性のある請求項です。

見落としやすいので注意します。

●請求項記載上の注意点

・「と」で構成要件を分けます。 例)…と、…と、…とを備える配電盤

・構成要件が多いほど権利範囲は狭くなります。

・請求項に記載した発明の内容、用語の意味は、明細書で説明しなければなりません。

<メモ>

●特許公報の内容は以下の通りです。

・願書

・特許請求の範囲(請求項)・・・・最重要内容です。

・発明の詳細な説明(明細書)・・・請求項が分からない時に読む

・図面 ・・・・・・・・・・・・・参考程度に見る

・要約 ※公開特許公報のみ

特許侵害の判断

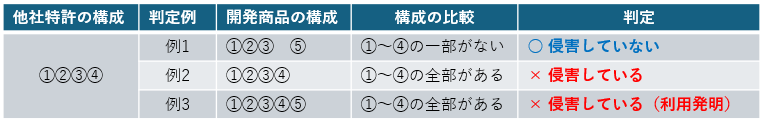

●特許侵害の判定は、権利一体の原則(All Element Rule)を基準に検討します。

他社特許のすべての構成要件を、開発商品が備えている場合、「特許権侵害」が成立します。

一部の実施では、特許権侵害にはあたりません。

●請求項を判定する手順

手順1.発明の内容を整理して箇条書きで表す。

手順2.他社特許の請求項を文節ごとに分ける。

手順3.他社特許の請求項と開発品の各文節が同一か比較する。

手順4.他社特許と開発品の文節の構成を比較する。

手順5.特許侵害しているか判定する。

●他社特許を回避するため、「他社特許の構成要素の全部を備えない」様に

形状・構造・組立法・製造法・部品・材料・検出方法・接続方法・システム等を検討します。

特許の回避方法

開発品が、他社の特許を侵害しないためには、関連性が高い特許文献を早期に検索し、

早期に回避することが重要です。

①商品企画の時期

企画する商品にどんな特許が関連しているか?現行の技術レベルの把握を行います。

関連性が高い特許文献を検索します。

②他社特許を回避して基本設計

開発品が「他社特許の構成要素の全部を備えない」様に形状・構造・組立法・製造法・部品・

材料・検出方法・接続方法・システム等を変えて基本設計します。

他社特許の回避は、設計が進むほど難しくなります。

基本設計後(量産設計前)に他社特許を回避しているか?確認します。

③設計DR受審前

設計が確定する設計DR前に「他社特許の回避ができている」ことを最終確認します。

<メモ>

出願された特許は公開までに時間がかかります。審査結果は、さらに時間がかかります。

回避すべき特許に注意してください。

出願公開まで・・・・出願日から1年6ケ月後

審査請求期限・・・・出願日から3年以内

特許権の有効期間・・出願日から最大20年

まとめ

他社の特許を回避するには、

関連性が高い特許文献を早期に検索し、

他社の特許を早期に回避することが重要です。

以上 最後までお読みいただき ありがとうございました。